世界最高の電子顕微鏡を開発・製造する現場を見てきた。日本電子株式会社はJEOLの略称で知られている、知る人ぞ知るハイテク企業である。

分解能0.08nmという原子レベルの分析が可能な、世界最高水準の同社の透過電子顕微鏡(価格は約2億円)の製造は、たった2台の古いマニュアル旋盤から始まる。電子顕微鏡の心臓部である「対物ポールピース」という基幹部品の加工は、使い始めて数十年は経ているスイス製のマニュアル旋盤でしかできない。しかも、その機械を操り、加工ができる職人はたった2人しかいない。

ミクロン単位の精度が求められる精密加工は、機械のくせや材料のくせを見抜き、感覚、感触で微調整するほかない。切り粉の飛び方などを見ながら、己の感性だけを頼りに加工する。まさに、世界屈指の職人技である。 2人の職人のひとりは、高専を卒業して約10年という30歳前後の若い方だった。もっと年配の方を想像していた私は少し驚いたが、若い世代にこうした高度技能が引き継がれているのを見て、心強く感じた。

「対物ポールピース」の製造工程以降も、きわめて精密な加工、組立、擦り合わせが要求される。多いものだと、総部品点数は10万点を超える。それがひとつのメカとして、バランスを保ち、機能しなくてはならない。すべての工程において、ミクロン単位の微調整が要求される。

原子レベルの分析が可能なハイテク電子顕微鏡は、ナノテクやライフサイエンスを支える基盤技術のひとつである。アメリカなどでは国家戦略として最先端の技術開発が進められているが、それを支えているのが実はこの顕微鏡なのである。「日本の技術・技能ここにあり!」である。

日本電子は1949年に日本電子光学研究所として創業した。昨年60周年を迎えた。創業からわずか6年後の1955年には、海外からの初案件として、フランス原子力委員会より電子顕微鏡を受注している。当時からその技術水準の高さは、世界の注目を集めていた。

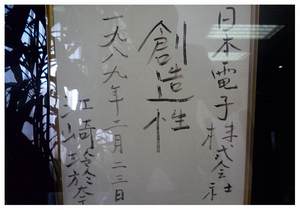

本社機能を兼ねている昭島製作所は、1961年に完成した。年季の入った工場棟の脇には、ノーべル化学賞を受賞したボーリング教授が来社された際の記念の植樹がされている。また、応接室には江崎玲於奈氏の「創造性」の色紙が飾られている。世界の超一流の研究者たちが、どれほど日本電子の技術を頼りにしているかが窺い知れる。

これだけの高度技術を有する日本電子も、リーマンショックの影響は避けられなかった。2006年度には1000億円を超えた連結売上高は、2008年度には839億円と約2割減少。経常利益は約27億円の赤字に沈んだ。

2008年に社長に就任した栗原権右衛門社長は、コスト削減、固定費削減、組織見直し、経営管理強化など抜本的な構造改革に着手。2009年度は連結売上高はほぼ横ばいながら、黒字基調を回復した。更なる体質強化を実現するために、150名規模の早期退職も実施している。保有する高度技術を活かすためには、まずは経営体質を改善しなくてはならないという思いがそこにはある。

2010年5月に発表した新中計「チャレンジ5」では、2012年度連結売上高1000億円、連結経常利益50億円を目標に掲げた。「守りから攻めへの転換」が打ち出されている。

しかし、日本電子を取り巻く競争環境も大きく変わろうとしている。他の多くの業界と違い、理化学機器市場における日本電子の主な競合相手はすべて欧米の先進国メーカーである。さすがの中国もこの分野では存在感はない。

日本電子の海外のライバルたちは、規模拡大、フルライン化を狙い、買収・合併の動きが加速している。Applied BiosystemsとLife Technologyが合併したLife Technology社の売上規模は$3,300M、ThermoとFisherが合併したThermo

Fisherは$2.865Mと、その事業規模は日本電子の3倍を超える。

高性能電子顕微鏡などハイエンド製品においては、日本電子の優位性はきわめて高いが、ボリュームゾーンである汎用品(一番安い製品だと500万円)においては価格競争がさらに激化するのは間違いない。1台2億円のハイエンドと500万円の汎用品では、そもそも事業の特性、「ゲームのルール」がまったく異なる。勝つために必要な要素、求められる組織能力が明らかに違う。

汎用品市場において、非価格要素による差別化をどう実現するのか、フラッグシップであるハイエンドの高性能機種を持つことを「ブランド価値」としてどう活用していくのかなど、今まで以上に戦略性が求められている。

技術はこれからも、日本電子の中核である。最近でも、真空にすることなく、大気圧下でも高分解能観察が可能な「クレアスコープ」という新製品が開発され、注目を集めている。イノベーション(技術革新)は未来においても、日本電子のDNAである。

しかし、「技術」だけで勝負できる時代は終わった。高度技術を活かすダイナミックでありながら地に足の着いた「戦略」、そして、スピードやチーム連係などの卓越した「組織能力」の構築。技術にこの二つが加わることによって、日本企業は始めて世界の中で存在感を示すことができる。

日本電子はある意味で、日本の製造業の「縮図」である。残すべきものは残しつつ、大胆かつスピーディに変身できるかどうか。今こそ、「脱皮」の大きなチャンスでもある。