日本産ワインの質が飛躍的に高まっている。私は大のワイン好きだが、最近は白・赤問わず、好んで日本産のワインを飲むようになった。産地も山梨だけでなく、長野、新潟、北海道などそれぞれの土地柄を活かした特色のあるワインが産出されている。

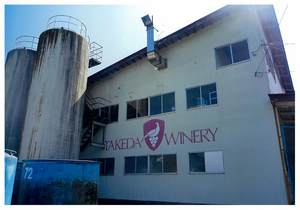

中でも、山形産ワインのレベルはきわめて高い。現在山形には11軒のワイナリーがあるが、その筆頭が今回訪問したタケダワイナリーである。この傑出したワイナリーは、拙書「プレミアム戦略」でも取り上げている。

上山市の丘陵地にあるタケダワイナリーは小さなワイナリーである。自社畑は15ヘクタール、東京ドーム2.5ヶ分ほどだ。従業員数は15名。これだけの人手で、栽培、収獲、製造、販売のすべてを賄っている。

最近、日本のワイナリーもレストランや立派なショップを併設して、「観光スポット」としての集客に力を入れているが、タケダワイナリーはそうした「邪道」とは一切無縁である。小さな"売店"があるのみで、「私たちは農家であり、葡萄酒屋です」といった姿勢が表れていて、とても好感が持てる。しかし、来園者にはとても丁寧に対応してくれ、今回も地下の貯蔵庫などにも案内してくれた。

もちろん自社畑だけの葡萄だけでは足りないので、外から買い付けているが、そこでも地元農家の葡萄にこだわり、選別して買い入れている。それらの葡萄で、デイリーワインから長期熟成の銘醸品まで年間約30万本を産出している。

このワイナリーが生み出す最高級品「シャトー・タケダ」は、本当に良い葡萄が収穫した年にしか造らない「幻のワイン」である。生産本数も白・赤2千本程度である。

初めて「シャトー・タケダ」を飲んだ時の興奮は忘れられない。「日本にもこんなうまいワインがあるんだ!」と絶句した。フランス・ボルドーの名前だけのシャトーワインよりはるかに出来がいい。

しかし、厳選した葡萄をもとに、細部にまでこだわり抜いて造る「シャトー・タケダ」が美味しいのは、ある意味当たり前である。タケダワイナリーが最近評価を高めているのは、「テーブルワイン」と呼ばれる日常的に飲まれるワインの質の高さである。

「蔵王スター」と呼ばれる1本1260円のデイリーワインは、数多くの食の雑誌で「コストパフォーマンス」に優れたワインとして高い評価を得ている。これも地元農家から質の高い葡萄を、安定的に仕入れることができていることが最大の要因である。

「蔵王スター」はその昔、いわゆる「お土産ワイン」だった。本当のワイン好きは手を出さない、言葉は悪いが「似非ワイン」にすぎなかった。それが劇的に質を高めていることが、日本のワイン文化の熟成を物語っている。

タケダワイナリーの創業は1920年、なんと大正9年である。今年90周年を迎える。日本のワイナリーの多くは日本酒づくりから転換したところが多いが、ここは当初からワイン(葡萄酒)を手掛けている。大正時代にワイン造りを手掛けるパイオニアスピリットは、敬服に値する。

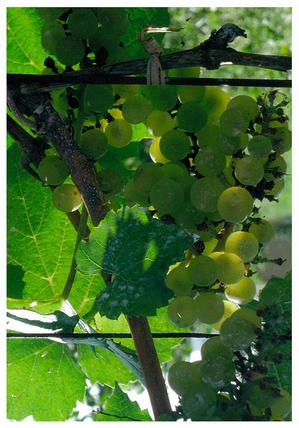

そして、タケダワイナリーは徹底して、「土」にこだわってきた。「美味しいワインを造るにはうまい葡萄を作ること」「ワインづくりは農業」と言い切り、土壌改良、自然農法に心血を注いできた。

だから、タケダワイナリーの自社畑には虫が飛び交い、雑草が生い茂る。除草剤は一切使わない。

急斜面での除草作業は大変だ。しかし、風土に逆らわず、葡萄本来の力強さを育て、引き出すことが、美味しいワインを造る王道であると信じて疑わない。

「土」へのこだわりを加速させたのが、2代目である武田重信氏であった。1974年に会社が火災に遭い、全焼。周りでは、皆「これでタケダも終わり」と見ていたと言う。

しかし、重信氏はここで決断する。兼業していた青果物業から手を引き、ワイン一本でやっていくことにすべてを賭けた。そして、単身ヨーロッパに渡り、フランスボルドーの一級シャトーの土壌調査を行ったのだ。

そこでの知見をもとに、帰国後、自社畑の土壌改良に着手。20年もの歳月をかけ、自社畑の土壌を酸性から中性へと変えていった。この血の滲む努力なくして、「シャトー・タケダ」が生まれることはなかった。

モノづくりはすべからくそうであるが、「本物」が生まれる裏には、人間の強靭な意志と壮絶な格闘が秘められている。優れたワインは「自然の産物」だが、それはまた人間の「意志の産物」でもある。

今年は春先から夏にかけて雨が多く、梅雨明けも遅かった。その影響で、ベド病や灰カビ病などが広がってしまったという。多雨で、虫も増えた。ワイン造りは自然との闘いであり、共生でもある。

現社長の岸平典子氏が、急逝された兄・伸一氏から言われた言葉が、朝日新聞(2007年11月26日)に紹介されている。ワイン造りの真髄は、この言葉に凝縮されている。

「100年後を考えているかい?」。